今月の一冊

第6巻

股間若衆-男の裸は芸術か

新潮社2012/3/30

木下 直之

片や『芸術新潮』、片や『薔薇族』、いずれもゲイに関係する雑誌の元編集長から、拙著『股間若衆』のはじまりとおしまいについての暖かいお言葉を賜り、とてもうれしい。伊藤文學さんの見立てに反して私はゲイではないが、この歳になると、もはやホモでもヘテロでもどっちでもよくなる。

米谷一志さんははじまりについて語ってくれた。しかし、はじまりにはそのまたはじまりがある。それはJR赤羽駅に降り立った時だ。初めての駅ではかならず駅前をウロウロして、「駅前彫刻」(定義は「駅前に存在するものの一切」、本サイト「近くても遠い浜松駅前へ」第5番参照)を探す。男ふたりが待っていることなんて、それまでになかった。しかも、全裸で、肩を寄せ合って。

駅前ロータリーの繁みにたたずむふたりに、バスを除け、タクシーを除け、一直線に駆け寄ったっけ。そして驚いたのなんの。ふたり<赤羽若衆>は全裸なのか、そうではないのか、いくら股間に顔を寄せてもわからなかった(本サイト「股間若衆国へようこそ」参照)。

ここから「曖昧模っ糊り」というその年の流行語大賞にはまったくノミネートされずに終わった言葉が生まれたのだが、『芸術新潮』掲載にあたって、表記を「曖昧模糊」にしようか「曖昧モッコリ」にしようか、米谷さんとふたりで悩んだことを懐かしく思い出す。

逆に、何の迷いもなく、米谷さんの瞬時の判断・断定・独断で生まれたのが「切断型」だった。こちらは札幌駅前で発見した。すなわち<札幌若衆>。米谷さん、いくら何でも、そこまであからさまに言わなくたって。せめて「阿部定(あべさだ)型」とか「愛のコリーダ型」とかほかに言い様はいくらもあったはずなのに、と思ったものの、とうとう言い出せなかった。

明治の昔(20世紀を迎えたころ)、日本人彫刻家が男性裸体像をつくろうとした時から、股間の突起物は問題だった。それこそ警察から「切断」を命じられた彫刻家もあった。

当時の正しいと信じられた解決策は、股間を葉っぱで覆い隠すことだった。本家本元西欧美術では、長い間、繰り返しその姿を表現してきた。葉っぱが小さかったり、風が吹いても落ちなかったりと、物理的にはどう考えてもおかしいのだが、『旧約聖書』アダムとイブの物語に従えば、それはまったく不自然ではない。理に叶っている。

ただし、聖書をよく読めば、ふたりは複数の葉っぱを編んで股間を隠し、楽園を追われたのであって、たった一枚の葉っぱで隠したわけではない。しかし、美術の世界ではそれが約束事として受け継がれ、日本にも及んだのだった。この問題は、その後、第10巻『せいきの大問題』でさらに追求した。

東京国立近代美術館で白井雨山(しらいうざん)の「箭(や)調べ」という彫刻の石膏像をわざわざ撮影させてもらい、それを見開きで大きく載せた。美術館からはふだん展示しているブロンズ像を撮影するのではだめなのかと問われ、いや石膏像でなければだめと無理を通した。

石膏像の方がより作者の手が感じられ、したがって、彫刻家が何を考えながら葉っぱを取り付けたかが伝わってくるに違いない。どう考えたって葉っぱは小さ過ぎると思うのだが、これで隠せると思ったのだろうか。まさか!? それよりも判断を停止し、単に約束事に従っただけなのだ。

炎天下、井の頭自然文化園に併設された彫刻園を歩いていて、北村西望(きたむらせいぼう)の一群の男性裸体像はあまりの暑さに股間もとろけたのかと思った。しかし、秋に行っても、冬に行っても変わらないから、彫刻家自らが溶かしたのだとわかった。これが苦心の作ならぬ策、新たな解決策だった。これなら誰からも文句を言われない。

あの名高いロダンの「考える人」も、鍛えられた両脚の間を覗き込むと股間は見事に(?)とろけている。国立西洋美術館前庭の「考える人」は東に向かって座り込んでいるので、奥まで光が差し込む時間を考えて、早めに出かけた方がよい。

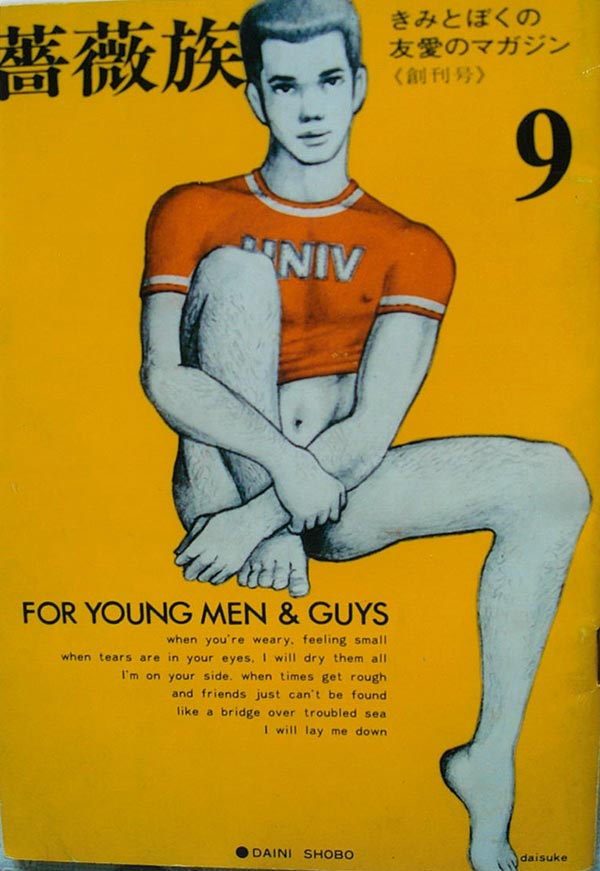

ところで、伊藤文學さんがなぜ『股間若衆』の「おしまい」を語ってくれたことになるのか。この本を書き上げる寸前、東京の「都の西北」にある某大学図書館を訪ね、『アドニス』(1952創刊)と『薔薇族』(1971創刊)のバックナンバーを閲覧した。それらは文學さんが寄贈されたものだった。最後の最後に、股間若衆を眺めるゲイのひとびとの眼差しが視野に入ったのだ。

『アドニス』第40号(1958)には朝倉文夫の「友」の図版が掲載されていた。「友」に会おうと思ったら、関西大学吹田キャンパスに行けばよい。図書館前の繁みの中で、全裸の男ふたりが両腕をなんとも複雑にからませている。まさしく「友」を探し求めることが、『アドニス』と『薔薇族』の読者にとっては切実な思いだった。

藤沢の鵠沼(くげぬま)海岸に立つ巨大な男性裸体像「平和の像」の後日談も記しておこう。戦死者の慰霊碑が裸体像で表現されたことへの関心から、この<藤沢若衆>を紹介したのだが、あとからここがゲイの「ハッテン場」であることがわかった。実際、現地を再訪したところ、<藤沢若衆>を扇の要の位置にするように、等間隔に、股間だけをわずかな布で隠したほぼ全裸の男たちが横たわり、太陽の光を浴びていた。

絶対の条件

米谷 一志

新潮社出版部

あれはそう、2009年の暮れもおしつまった頃だったと記憶する。

当時、月刊誌「芸術新潮」(以下「芸新」)の編集部員だった私のところに、木下直之氏から架電があった。芸新では、1990年に氏が企画された「日本美術の19世紀」展を特集して以来、私が氏の担当を拝命していたのだが、なにやらあらたまった口調で「実は、芸新にしか載せられない企画がある」とおっしゃる。

1950年創刊という半世紀以上の歴史と格式を持つ弊誌に、白羽の矢を立てていただいたのだろう。身が引き締まる思いでお話をうけたまわると、テーマは彫刻の股間……しかも男の。

「股間の写真をたくさん載せてくれるのは、芸新しかないと思うんだよね」

歴史でも格式でもなかった。矢を立てていただく場所が違うような気もしたが、それはそれ、ぜひご執筆をとお願いしたところ、「ただ、ひとつだけ、絶対に譲れない条件がある」と。

そんな強硬な言辞を、温厚篤実な木下氏から突き付けられるのは初めてであった。

はたしてその条件とは?

「私のつけたタイトルを変えないこと」

しかしてそのタイトルとは?

「股間若衆――」

まさしく心の金的を射抜かれた瞬間だった。

【補遺】芸新掲載時には「日本近現代彫刻の男性裸体表現の研究」なる野暮な副題が付いていたが、これには深いワケがある。若衆たちの撮影・掲載の許可を、御高齢の彫刻家の先生や東京国立近代美術館に申請するにあたり、「記事名:股間若衆」などと書けるであろうか。苦し紛れに「日本近現代彫刻の男性裸体表現の研究(仮題)」として乗り切った次第である。あくまで仮題だから本番では全撤回してもよかったのだが、それではクレームがつくやもしれぬと余計な心配をした、尻の穴の小さい私でした。

人間、興味のないものは見ない!

伊藤 文學

初代『薔薇族』編集長

『薔薇族』創刊号 表紙