今月の一冊

第7巻

戦争という見世物-日清戦争祝捷大会潜入記

ミネルヴァ書房2013/11/20

木下 直之

明治の東京へ

目を閉じれば、江戸の八百八町を隅々まで歩くことができると、シバレンこと柴田錬三郎が書いていたように思う。あるいはまた、ある高名なフランス文学者はパリを一度も訪れたことがないのに、路地という路地を知り尽くしており、どこを曲がればどこに出るのか、たちどころに分かったという。

私もそういう人になりたいと思った。そう思って、明治27年(1894)の冬を迎えたばかりの東京へ出かけることにしたのだが、向こうへ着いたとたんに、判断が甘かったことを思い知らされた。新聞を買おうにも、どこで売っているのかさえ分からなかった。

「日本の古本屋」で買った長谷川園吉編『東京案内 一名遊歩の友』(錦近堂)というガイドブックを持って行った。明治27年4月17日の発行だから、半年ほど前に出たばかりの最新版だ。しかし、入手した時点で、この本からは地図が切り取られていたため、あまり役には立たなかった。地図は、馬喰町(ばくろちょう)を中心とした珍しい東京図だ。木村荘八(しょうはち)『東京風俗帖』(ちくま学芸文庫 2003)がその一部分を紹介している。荘八は「この図の中で育って完全に少年期を過した」という。

なぜ馬喰町が中心なのか。それは地方から出てくる人を泊める宿屋が多かったからで、旧幕時代からすでにそうだった。公事宿(くじやど)といい、江戸に訴訟のためにやって来て長期間滞在するための宿屋が多いことは高橋敏『江戸の訴訟』(岩波新書 1996)に教えられた。敏さんのような人(一度だけお目にかかった)にもなりたいと思ったが、もちろん足元にも及ばない。

さて『東京案内 一名遊歩の友』は、地図のみならず、馬喰町を出発し、反時計回りに東京を案内して再び馬喰町へと戻ってくる。私も馬喰町に宿を取った。そして、荘八の生家「いろは」の座敷に上がって、牛鍋で一杯やった。窓ガラスの五色の市松模様がガス灯に照らされてキラキラと輝いていた。

地図といえば、10年ほど前の出版ではあったが、参謀本部陸軍部測量局が作成した『五千分一東京図測量原図』の方がはるかに役に立つ。もっとも、この10年の間に、東京は目覚ましく変わった。明治20年代に入ると、帝国憲法が発布され、帝国議会が設けられ、宮殿が竣工した宮城(きゅうじょう)を中心に、東京は帝国の首都にふさわしい体裁を整えつつあった。そして、何といっても、夏に始まった清国相手の戦争が連戦連勝を重ねて、みんな意気軒昂(いきけんこう)だった。

いざ上野公園へ

今回の東京訪問の目的は、12月9日に開かれた東京市祝捷(しゅくしょう)大会に参加することだ。朝7時半、日比谷公園に集合、宮城前で万歳三唱をしたあと、丸の内、日本橋、神田、万世橋、上野広小路と歩いて、上野公園にたどりついたのは10時近くになっていた。日暮れからは不忍池に浮かべた清国海軍の軍艦を焼討ちするメインイベントが予定されているから、それまでたっぷりと時間がある。明治の日本人が何を考え、どんな行動をとるのかを知るいい機会だった。この日、上野公園で何があったのか、それは本書をご覧いただきたい。

わざわざ現代から明治27年の上野公園へと出かけてゆく気になったのには、主に3つの理由がある。

1 日清戦争への関心

2 つくりものへの関心

3 上野公園への関心

日清戦争は明治国家にとって最初の本格的な対外戦争だった。10年後に日露戦争が起り、どちらも勝利に終わったために、日本人が勘違いし思い上がったという一面は否定できない。中国や朝鮮に対する蔑視に弾みがついた。司馬遼太郎『坂の上の雲』のように、明るく前向きにとらえる見方がある一方で、私は「暗い明治」にも目を向けたいと考えるようになった。

まだ兵庫県立近代美術館の学芸員だったころ、神奈川県立近代美術館との共同企画展「描かれた歴史」(1993年)で、明治の戦争美術を担当した。日清戦争に焦点を絞り、これでもかこれでもかと錦絵や油絵や雑誌を展示したところ、ある来館者から「こんな暗い絵は見たくなかった」と叱られたほどだ。しかし、戦争を外して明治の美術は語れないと確信した。

自分でもせっせと日清戦争関係の資料を漁り出した。『日清戦争実記』や『戦国写真画報』などの雑誌も集めた。そして、まだ戦争がどう終わるか分からないうちに、東京市祝捷大会が盛大に開かれたことを知った。運よく、主催者の公式報告書や写真集を手に入れることができた。

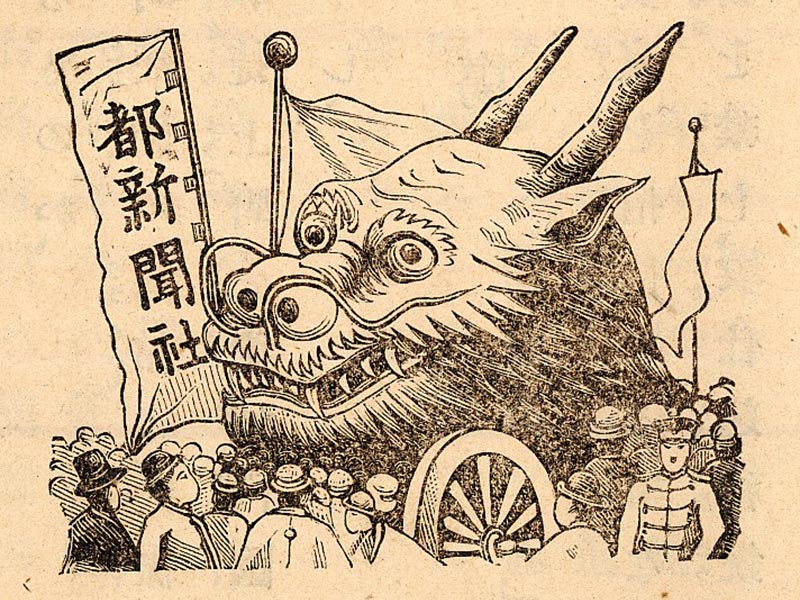

会場のいたるところに「つくりもの」があった。ハリボテの城門、清国皇帝に見立てたハリボテの龍、ハリボテの清国兵の切首、ハリボテの軍艦。会場に向かう目抜き通りでも、沿道の商店は商品を使った「つくりもの」を飾り、お祭り気分を盛り上げた。江戸時代の祭りや見世物に欠かせなかった「つくりもの」に間違いなくつながっている。

上野公園が会場になったことにも大きな意味がある。上野のお山は寛永寺だった。それが官軍vs彰義隊のたった1日だけの戦(いくさ)で焼けて、焼け跡はその後公園になり、博覧会が開かれ、博物館や動物園が登場した。ほぼ四半世紀で、上野公園はすっかり性格を変えてしまった。

その性格は今日につながっているものの、変貌を重ねる中で忘れられたものも数多くある。それらを丹念に探し出そうと呼びかけて、「上野細見(さいけん)」(2004年)という授業を開いたこともある。そこで今月は「近くても遠い上野公園へ」と題し、『上野公園案内 一名遊歩の友』に仕立てることにしよう。

『戦争という見世物』誕生記

堀川健太郎

ミネルヴァ書房第三編集部長

2010年の初夏だっただろうか。創刊することが決まっていた小社PR誌『究(きわめる)』の連載依頼に本郷の木下先生の研究室を訪ねた。歴史を重ねたゴシック様式の建物の荘厳さも相まって緊張していたのを覚えている。

扉を開けて研究室に入ると、多くの書籍とともにスノードームやレトロな貝細工が見える。人一倍楽しんで研究されている方なのだとすぐに分かった。当時僕は、名著『美術という見世物』(平凡社)の今までにない美術の見方に魅せられていた。美術史を少し斜(はす)に見て、そこに生きた名もなき人たちのわくわくするような息遣いを伝える。美術というのはみんなのものだということを知らせる本が作りたいと思っていた。

研究室で率直にそれを申し出た僕に対して、木下先生は少し考えて、こんな感じの本があると、『東京市祝捷大会』を本棚から取り出した。この博覧会のレポートなら、と。日清戦争の戦勝記念博覧会だから、たぶん前著の延長線上の本ができる。そう考えて、ぜひお願いしたい旨伝え、その場を離れた。

2011年4月から始まった連載は上野の不忍池でのタイムスリップから始まる。当時の人々の息遣いを捕まえるためには、そばにいて見聞きすることが一番。そのためのタイムスリップだ。木下先生はタイムトラベルして特派員になった。記念博覧会の前日から当日朝の東京の様子、そして当日の熱狂ぶりを余すところなく届けてくださった。その活き活きとした明治の日本人の姿を、そして対外戦争に近代史上初めて勝った日本人の姿を。今年は明治維新150年、日本人は当時からそう変わっていないと気付かせてくれる。

ちなみにレポートの最中、おっちょこちょいの堀河なにがしという侍従(じじゅう)が出てきた。平成の京都でレポートを読む堀川とそっくり・・・。いやはや、みすかされているようでちょっと緊張もした。でもなんとか2年間レポートをいただき、全国書店に発信しつづけることができた。そして、多くの楽しい図版を盛り込んで、その7カ月後に本を刊行、うれしいことに数多くのメディアに取り上げられた。

タイトルの『戦争という見世物』は、はじめは考えもしなかったが、内容にぴたりとはまるタイトルになった。あとがきに書かれていたが、書籍化にあたって、連載タイトルそのままの『ある日の日清戦争』では、「なんのこっちゃわからん」と僕が言ったそうだ。僕自身は覚えていないが、その発言をきっかけにこの刺激的なタイトルは生まれたとのこと。平成のおっちょこちょいの堀川も、ちょっとはお役に立てたということか。

時をかけるオジサン

丹尾 安典

早稲田大学文学学術院教授

茨城大学で美術史学会全国大会がひらかれたのは1994年のことで、そのときのシンポジウム企画は私と学習院大学の千野香織さんの二人が立案し、テーマを「戦争と美術」としたのだった。発表を依頼したひとりに木下直之がいた。5月29日に同大教育学部D棟201番教室で、木下は「凱旋門考—日清戦争をめぐる戦勝イメージの動員—」と題する「研究報告」をおこなった。木下は、凱旋門や、軍艦高千穂に飛来した鷹の表象や、東京市祝捷大会で動員された造り物などを例示しながら語った(『美術史』第138冊)。彼が日清戦争のイメージ群にかんする見解を公にした最初であったろう。これをさらにふくらませた考察は『ハリボテの町』(1996年1月、朝日新聞社)のなかで繰り広げられた。それで済みかと思っていたら、木下はミネルヴァ書房の雑誌『究』に2011年から2年間、東京市祝捷大会見物の連載を続け、これをまとめて2013年の秋に『戦争という見世物』を上梓した。

相当にシツコイのである。前述のシンポジウムは日清開戦からちょうど100年目に開催された。なのに、だれ一人として、大事な節目の年だと認定しない。その年に日清戦争関連の書籍も刊行されなかった。つまり、明治国家が体験した「初めての本格的な対外戦争」は、すでに歴史的関心の対象からはずされていた。そして、その状況は今日まで続いている。だからなおのこと、木下は日清戦争に拘泥(こうでい)し、祝捷イヴェントを観察し、民衆の戦争見物欲求の質量計測を執拗に遂行するのだと思う。本書の執筆にあたって、木下は、明治の東京へいきなり飛んで、祝捷大会を見物しながら語るという振る舞いに出た。よほど丹念な下調べをしていないと出来るワザではないけれども、しかし、そういう芸当が披露したくてこんな暴挙に走ったわけでもなかろう。日清戦争を遠い事象として片付けてしまう動勢への抵抗が、おのずとこの戦争を「今」のコトとして語るタイムトラベラーの身構えをとらせたのであろうと、私は思っている。

明治27年の東京上空いらっしゃいませ

村上 敬

静岡県立美術館学芸員、文化資源学研究専攻博士課程満期退学

「……で、ですね。『結婚力』に加えて『離婚力』というのがあると思うんですよ」と私は申しました。

木下先生は即座に「え、『離魂力』?タマシイの?頭から魂がフワフワと抜け出たらそれはいいよね。『私、このたび離魂しました!』とかさ……」などと仰る――。

この春のこと。展覧会「めがねと旅する美術」への御助言を頂戴すべく、青森県立美術館の工藤さん&島根県立石見美術館の川西さんとともに先生の研究室に伺い、そのまま本郷の中華料理屋に流れてビールを飲んでいたときの一幕。

ことほどさように木下先生は駄洒落を好まれます。一般に研究者には高いレベルの駄洒落生成能力、すなわち言葉への注意力と当意即妙のアイディア(望みうるならばユーモアも)が求められるわけですが、先生の芸風にはそれがとりわけ当てはまります。奇妙なモノを求めてありとあらゆる場所に飄々(ひょうひょう)と出現するため「木下直之は現場の人である」という印象がやや強すぎるかもしれません。だが、それだけではない。言葉やリクツにも相当こだわります。

不惑を目前に文化資源学研究室の老学生として迎えていただいた私が感じたのは、研究室全体に漂う言葉への気配りでした。もちろんそれは品のよい言葉を使いましょう的なお題目ではなく、論理を組み立てる言葉の内実への篤実(とくじつ)な配慮ということ。ゼミ発表における木下教授対策の第一歩は「タイトルと内容の整合に留意せよ」「あるモチーフを提起するならその始期と終期を捉えるべし」となるでしょう。学生たちは「なんとなくカッコいいタイトル」をつけがちなものですが、それには即座にツッコミが入ります。「じゃあ、まずタイトルなんだけど。『漆黒の雷鳴』とあるけど、これ、どういう意味?」といった具合に。あるいは例えば「バレンタインデー」といった俚俗(りぞく)について論じるとすれば、それがいついかなる動因によって誕生・一般化し、いつどのようなかたちで滅亡に至ったか(あるいはどっこい生きてるか)を示せなければ不可です。

気楽なタイムスリップエッセイの皮を被っている本書にも、その研究エッセンスが惜しげもなく投入されています。実際のところ、明治27年(1894)12月の東京へと飛ぶためには、彼(か)の地の道路交通事情はどうなっていて、食事はどこで摂り、何を見て誰に会うべきか、イベントはいつどこでいかなるかたちで始まり行われ終わるのか等々を知っておかないと危なくてしょうがない。そういう体裁で研究書を著すこともまた、どこで誰に揚げ足を取られるかわからない危険な作業である。ややもすると腰の引けてくるタイプの営みですが、膨大な文献渉猟(しょうりょう)と故地訪問・関係者調査を蓄積して日清戦争当時の東京を我が庭のようにされている先生には造作もない。ついっと魂を飛ばして当年当月の東京の様子をすぐに見に行ける、というわけです。

――春の宵、不肖ムラカミは「離婚できるのは結婚できるヤツだけだ」式のずいぶんとさもしいことを申していたわけですが、そのとき先生は「研究の奥義とは離魂力なり」と喝破(かっぱ)されてたわけですね。すみません、今ごろ気付きました。