今月の一冊

第10巻

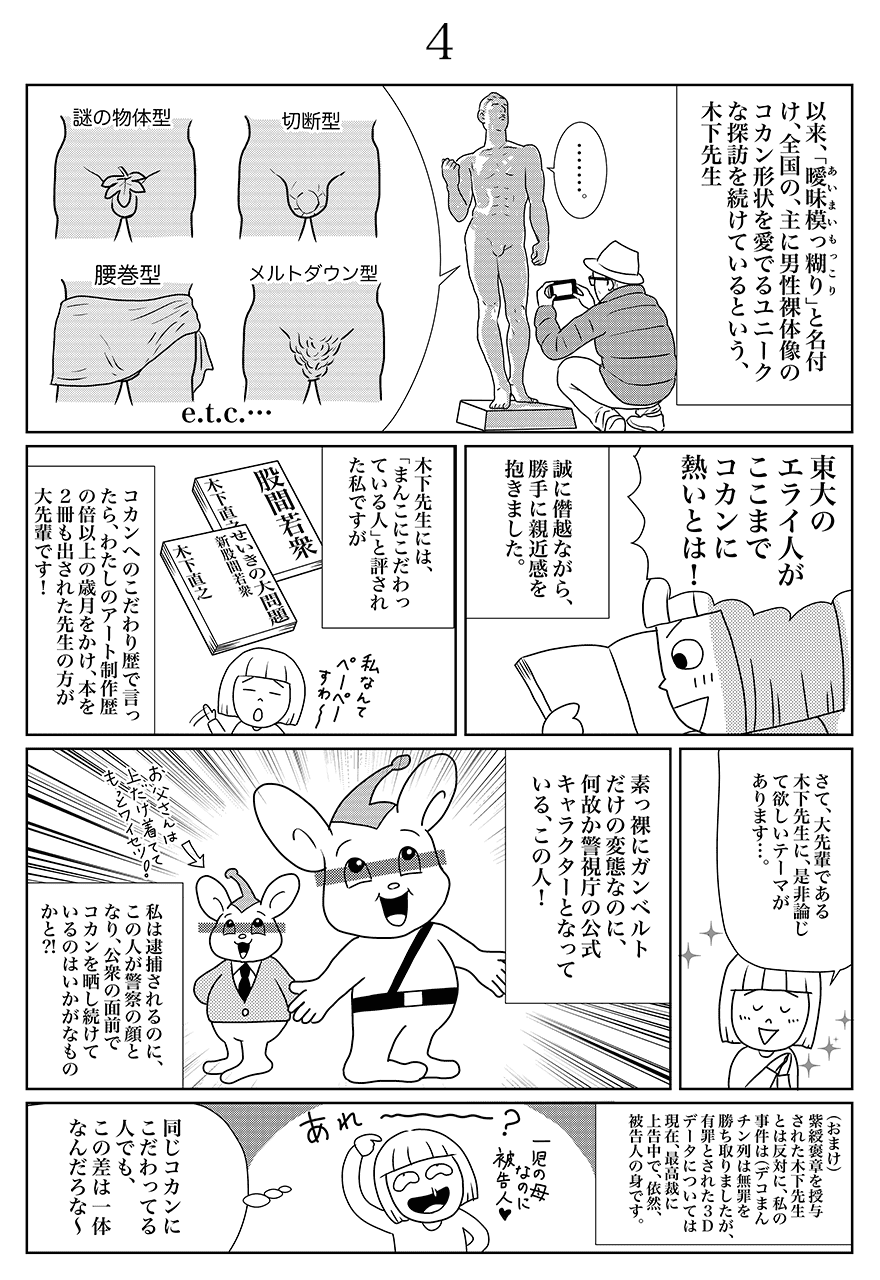

せいきの大問題-新股間若衆

新潮社2017/4/25

木下 直之

せいきをめぐるお約束

書名の「せいき」とは、第三章「日本美術の下半身」に収めた「清輝の、性器の、世紀の大問題」という論考に由来し、少なくとも三つの意味を重ねた駄洒落である。

真面目な問題をふざけて書くという姿勢がいつの間にか身についてしまったため、書名を決めなければいけない最後の段階に至ると、この内なる圧力から逃れられない。願わくば、大真面目な学術論文の注や参考文献にこのふざけた書名が、『股間若衆』ともどもそっと差し込まれんことを、などと考えているのだから始末に負えない。

ちなみに、近日中に東京大学のウェブサイトに本書の英文要旨が掲載されるが、そこでの書名は Arse Publica, An ”undercover privates” investigation と訳され、訳者を大いに悩ませたようだ。

ではこれがいかなる「大問題」であったかをお話しよう。

第一の「清輝」は黒田清輝、「せいき」と読んだ。明治の洋画家、法律学を学びにパリに留学し、画家になって明治26年(1893)の日本に帰ってきた。西洋世界ではヌードが芸術であることを日本人に伝えようとした。前年4月29日付の父に宛てた手紙には、「日本への御土産の為、当地名物の女のはだかの画」を心込めて描くつもりだと認めている。

しかし、それは日本社会にはなかなか伝わらず、裸を描いた猥褻(わいせつ)な絵だと受け止められた。眉をひそめられたというよりは、むしろ笑われたはずだ。なぜなら、裸といえば、すでに販売が禁じられていたとはいえ、春画、すなわち笑絵(わらいえ)、笑って楽しむ絵が身近にあったからだ。

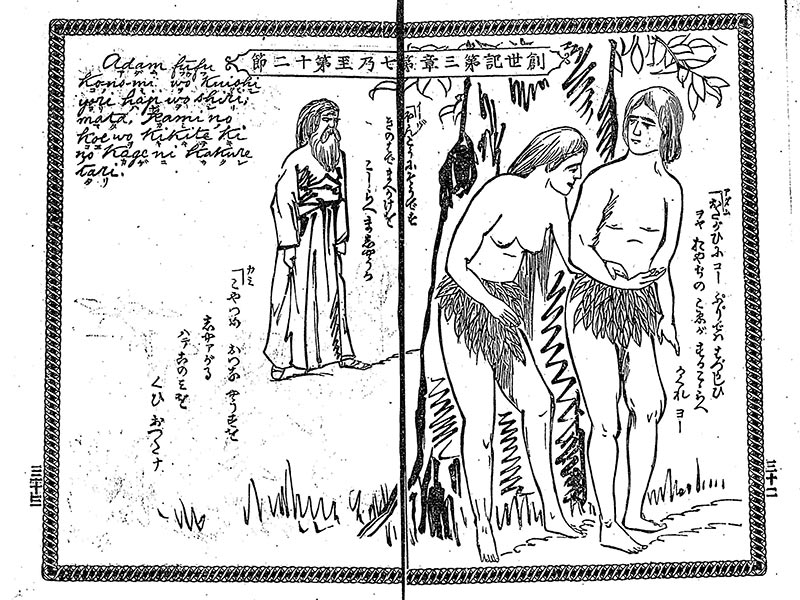

とりわけ第二の「性器」が問題視された。しかし、当時は「性器」という言葉は用いられず、「造化機(ぞうかき)」とか「生殖器」とか呼ばれたが、それらは医学用語であって、黒田の描いたヌードを評する際には「局部」とか「陰部」とかが用いられた。両足の付け根の部分がなぜこれほど問題になるのか、話は旧約聖書のまだ人類がアダムとイヴの二人しかいなかった時代にまでさかのぼる。

楽園で蛇の誘いに乗ったふたりが禁断の果実を食べると、たちまち目が開かれ、自分たちが裸であることに気づいてしまう。あわてたふたりはイチジクの葉を編んで股間を隠すことになるのだが、なぜ股間だけが隠すべき場所となったのか。古代キリスト教の神学者アウグスティヌスはこう解釈した。性器にだけ「肉の不従順」(欲情が勝手にその部分を動かしてしまうこと)が起こり、ゆえに「恥部」と成り果てた(『神の国』第十四巻第十七章、岩波文庫)。

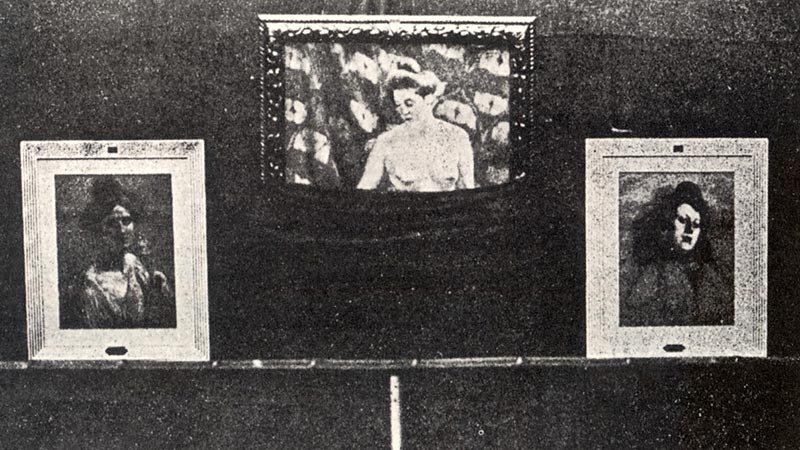

第三の「世紀」は大問題と一番相性がいい。文字どおり世紀の大問題だと思うのは、二十世紀が幕を開いた明治34年(1901)に、白馬会展に出品された黒田の「裸体婦人像」(静嘉堂文庫美術館蔵)が警察のお咎めを受け、描かれた女の下半身が隠れるように、絵画の下半分に布が巻かれるという珍妙な光景が出現したからだ。これを俗に「腰巻事件」と呼ぶ。

ところが今見れば、隠された女の股間には何も描かれてはいない。性器もなければ陰毛もない。描いた側も、それを取り締った側も、それぞれのお約束に従っただけである。

猥褻裁判

この三つの「せいき」が重なり合って生じたことは、西洋に追いつけとばかりに背伸びをした明治の日本の特異な出来事だったのだろうか。そんなことは断じてない。

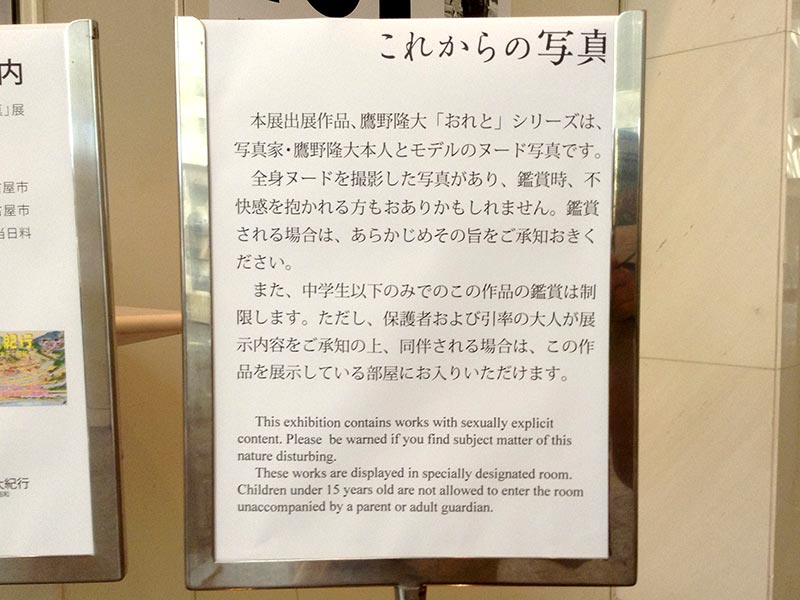

平成26年(2014)の夏、愛知県美術館の展示室に並んでいた写真家 鷹野隆大さんの作品に警察が撤去を求めるという出来事があった。美術館と写真家が相談の上、被写体である二人の裸の男の下半身を布で覆い、撤去には応じなかった。

二十世紀の大問題は二十一世紀の大問題でもある。要するに、芸術か猥褻かの二項対立は、十九世紀から二十世紀にかけて成立し、現代の日本にもしっかり生きていた。芸術の成立に関する研究に比べて、猥褻のそれは法曹界の外にあまり伝わってはいない。サド裁判(1969)にせよ、愛のコリーダ裁判(1979)にせよ、四畳半襖の下張裁判(1980)にせよ、猥褻裁判はチャタレイ裁判(1957)の判決に戻るばかりで(大島渚によれば「堂々巡り」)、猥褻の要件を問題にはしても、猥褻という概念の成立はいつだって明らかにされない。

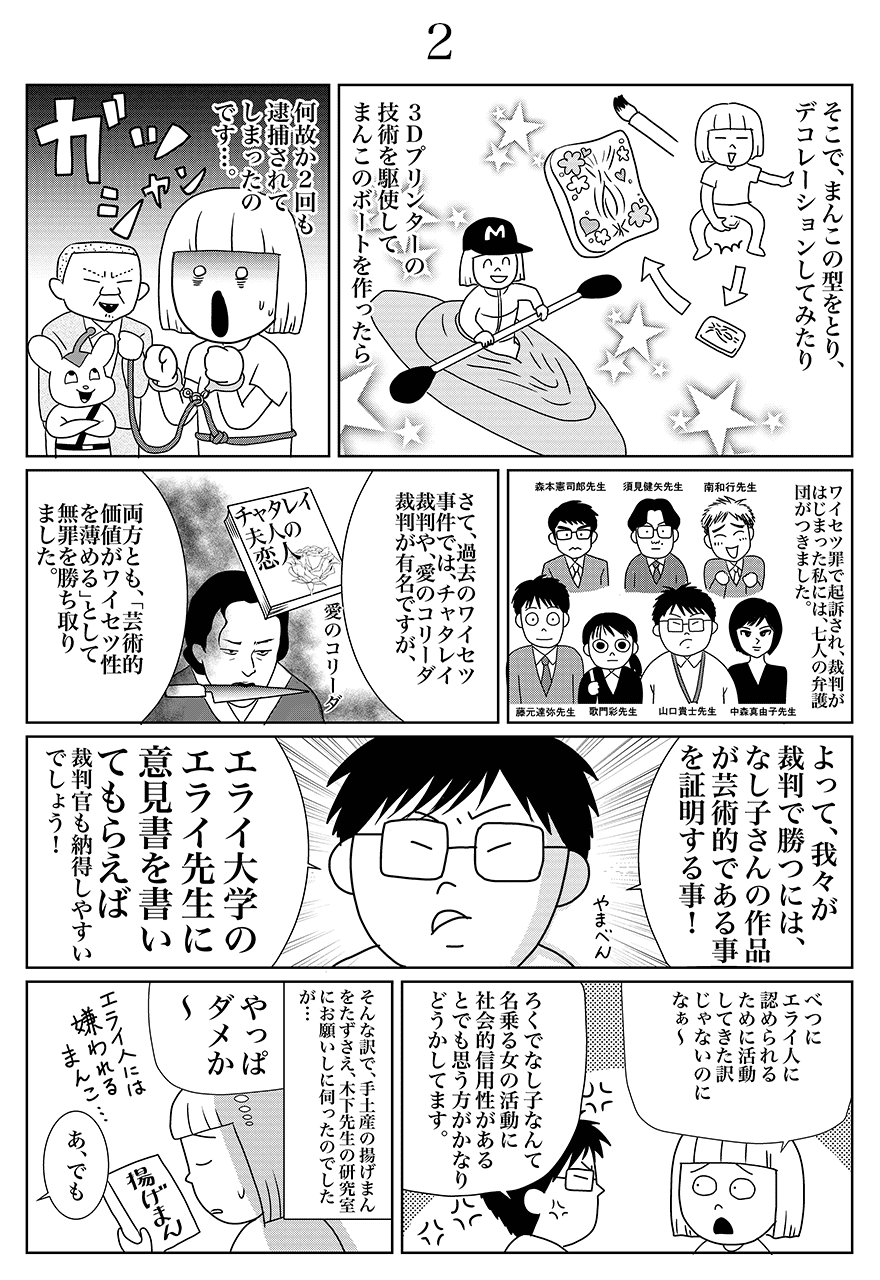

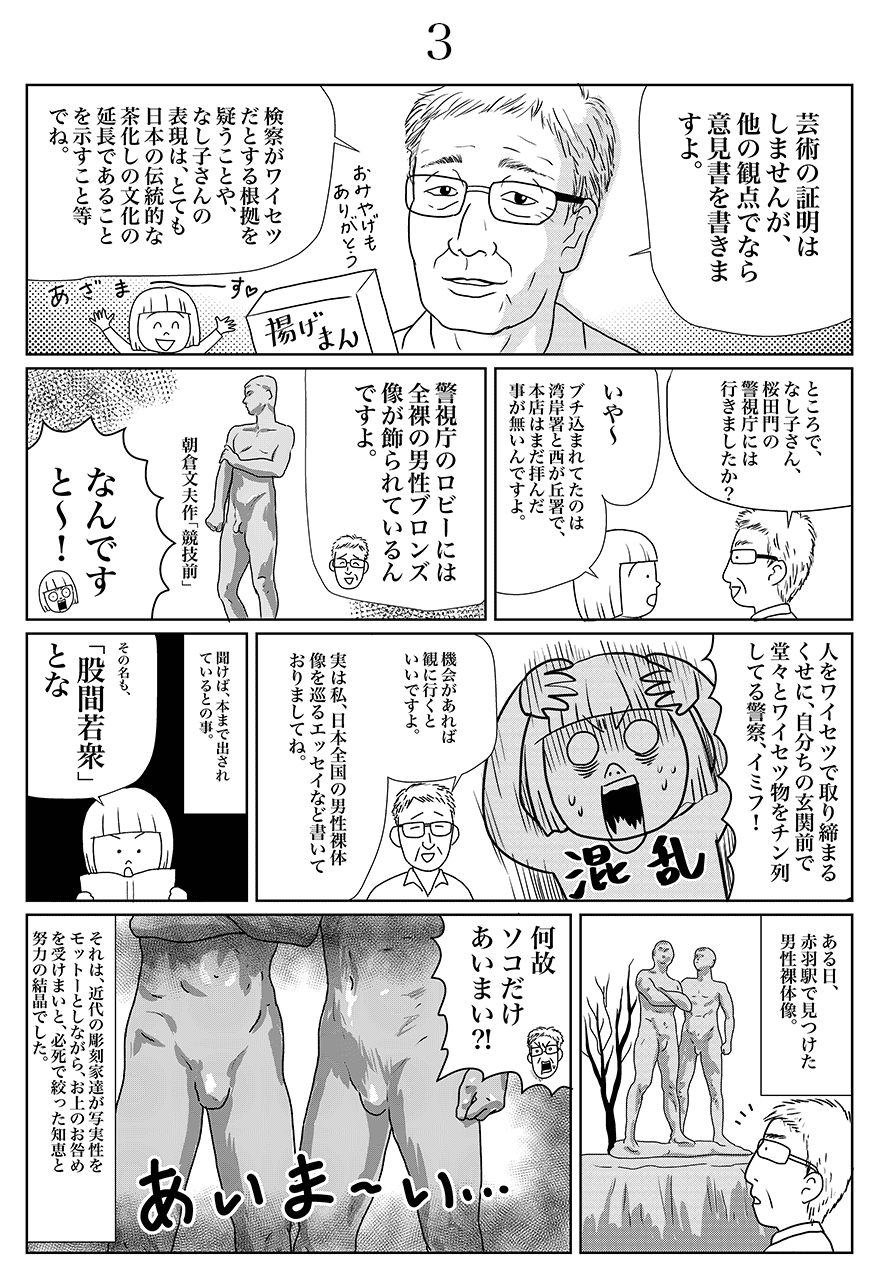

鷹野隆大事件と同じ夏に、鷹野さんとは異なり、逮捕され拘置所にまで入れられた美術家 ろくでなし子さんの再逮捕、起訴、公判、判決までを追いかけた。弁護団から求められ東京地方裁判所に提出した「ろくでなし子裁判に対する意見書」も収録している。一審判決では、残念ながら抽選に外れて法廷に入れなかったが、小雨降る地裁前で、「一部無罪」と書いた紙を掲げた弁護人が出てくるのを待った。最初は丸めた紙を持って歩いてきたため、門前の一部メディアからダメ出しが出て、二度目は小走りに出てきた。これまたちょっとお約束めいていたな。

春画よりも笑絵

近代社会が隠そう隠そうと努めてきた「性器」を、前近代の春画は逆に好んで誇張した。このふたつの社会の連続と断絶をとらえること、いわば春画の退場とヌードの登場がこの本の問題提起である。

2013年にロンドンの大英博物館で開催された「春画—日本美術における性とたのしみ」を日本に巡回させようとして、一悶着あった。巡回先がなかなか決まらなかったのだ。そこで、春画展示研究会なるものを立ち上げた。なぜかくも日本社会は春画を嫌う、いや怖れるのかと。

本当は、春画と呼ぶことから間違っている。それが暮らしの中にあった時代は、笑絵、あるいは枕絵と呼ぶことが普通だった。バカみたいにでっかい性器、実践すれば複雑骨折しかねないアクロバティックなポーズは、笑い飛ばすしかない世界である。それを排除した時に、笑いまでも美術の世界から追放してしまった。以来、美術館で笑う人を見かけなくなった。

他方で、笑絵の持つ力も失われた。性は新しい命を生み出すことに通じる。その生命力は、戦場で死なないことにつながる。江戸の武士は鎧櫃(よろいびつ)に笑絵を甲冑とともに納め、明治の兵士は雑嚢(ざつのう)に笑絵を偲ばせ、弾に当らないことを願ったという。猥褻では片づけられない奥深い世界がある。

ゆるふんノ美学

鷹野 隆大

写真家

木下さんは色気のある人だ。幸か不幸か、僕は遠くでそっと眺めているだけだが、大学や仕事先で日々接する人はさぞ当てられることだろう。あの色気は一体どこから来るのか。

以前、真夏にお会いしたとき、髪を坊主頭一歩手前まで短く刈り込んでいたことがあって、その時には色気が減じたと感じたから(断じて髪型の問題ではない!)、あるいは髪の毛に宿っているのかもしれない。毛の気(け)か、などとボンヤリ考えてみたものの、半分は違う気がしていた。

去年刊行された『せいきの大問題』は、股間に立派なイチジクの葉をつけた筋肉隆々の男が、大地を踏みしめるように立っている絵が表紙を飾っていた。おそらくタイトルの後にくるビックリマークの代わりとしてご登場願ったのだろう。無駄に大袈裟なところが、この表紙の面白味だ。

けれども、どこか違う。木下さんの著作には常にユーモアがある。ここでも「法律で取り締まるほど性器は大問題なのか?」という問いかけを背後にひそませつつ、敢えて「大問題!」と言い切ってみせる。そのギャップが笑いを誘うのだが、大地を踏みしめるという直線的イメージが、どうも、らしくない。ユーモアの質が異なる気がするのだ。

と思いながら本をひっくり返すと、ちょんまげ男が誰かと抱き合っている後ろ姿の絵が。その股間にはタマタマがぶら下がり、ご丁寧にケツの穴まで描いてある。その穴はちょうど画面のど真ん中だ。そしてあろうことか、毛がツンツン突き出たタマタマを猫が真顔でちょこんとつついている。

そう、この脱力感。これこそまさに木下流。この猫は木下さんの分身か。河鍋暁斎の手になるこの戯画は、普通なら描かなければならないこと、例えば愛し合う二人の表情は描かれず、描かなくてもいいことばかりが描いてある。

本の表紙に登場するのは日本国におけるオフィシャルな男性像。「隠せ」と言われたところはちゃんと隠して、力みかえっているわりに権力に従順だ。一方、その裏側では、「なんだかんだ言ったって、結局タマをぶらつかせながら、やることやらずにいられないのが人ってもんだ。おっと、ケツの穴が丸見えだよ」と公式のあり方を脱臼する。

ブラックユーモアでもシニカルな笑いでもない。ゆらゆらと漂いながら、硬直したところをチコっとつつく。その自在さが実に豊かでカッコいい。そしてこの豊かさに抱かれたい〜〜と思わせるところが、木下さんの色気の源泉な気がする。

ちなみに、本書には僕の話が出て来るばかりか、僕の全裸まで登場するが、警察沙汰になったあの作品で僕がしていたことは、裸で記念写真を撮ったらどうなるのか、というバカげた試みだった。結果、「なんだっていいじゃやない、あっちだろうとこっちだろうと」という能天気な作品が生まれたような気がしている。自分としては攻撃性のかけらもない安全作だと思っていたのに一体なぜ?と思っていたら、ある人が言った。その無邪気さが彼らの癇に障ったのだと。

河鍋暁斎が起こした筆禍事件の原因は謎に包まれているそうだが、もしかすると、こんな無邪気さがエライ人の触れられたくない部分を刺激してしまったのかもしれない。暁斎に深く共鳴する木下さんが筆禍事件に巻き込まれないことを、日々祈っている(いや、ほんとうはちょっとだけ期待しているかも)。

股間巡礼から股間探偵へ

赤川 学

東京大学大学院 准教授

前作『股間若衆』で木下さんは、赤羽駅西口に毅然と立つ股間像に始まり、全国各地の股間若衆を訪ね歩く聖地巡礼、すなわち股間巡礼の旅に出ていた。

今作『せいきの大問題』では、股間巡礼の感覚はいっそう研ぎ澄まされる。電車の待ち時間や、ふと街角を歩いているときにも、木下さんの嗅覚は、ひっそりと街角に佇む股間若衆を発見してしまう。それはあたかも、股間に関わるどんな些細な事柄も見逃さない名探偵、すなわち股間探偵であるかのようだ。

股間探偵のまなざしは、時空をこえて古今東西に広がり、「股間をたずねて三千里」、「時をかける股間探偵」と名付けるにふさわしい深さと広さを獲得していく。あるときには、両股を閉じ、陰毛を描かなければ、裸体であっても普通の油絵と変わらないとする「油画原則」が発見され、別のときには、股間を葉っぱで隠す「お約束」を最初に受け入れたのは誰か、という歴史的事実が解明されていく。

ある日、木下さんが私の研究室に来て、明治期の性科学書『造化機論』の私蔵コレクションをまじまじと眺めていかれた。そのとき彼の脳内で何が起こっていたのか私には知るよしもなかったが、股間探偵のまなざしは、江戸時代の『解体新書』と明治時代の『新撰造化懐妊論』の違いに着目していたようである。『解体新書』では男女ともに股間を手で隠しているが、『新撰造化懐妊論』の女の股間はむき出し、かつ陰毛に覆われていた(92頁)。同業の私にも全く見えていなかった、巨大な違いがそこにはあった。さすが、の一言である。

股間探偵のまなざしはいまや、股間を通して、芸術のみならず社会や歴史をするどく解明する「股間史観」の高みに達しつつある。股間探偵として選ばれし者の恍惚と不安をどのように感じておられるか、伺ってみたいものである。

アソコにこだわる私達

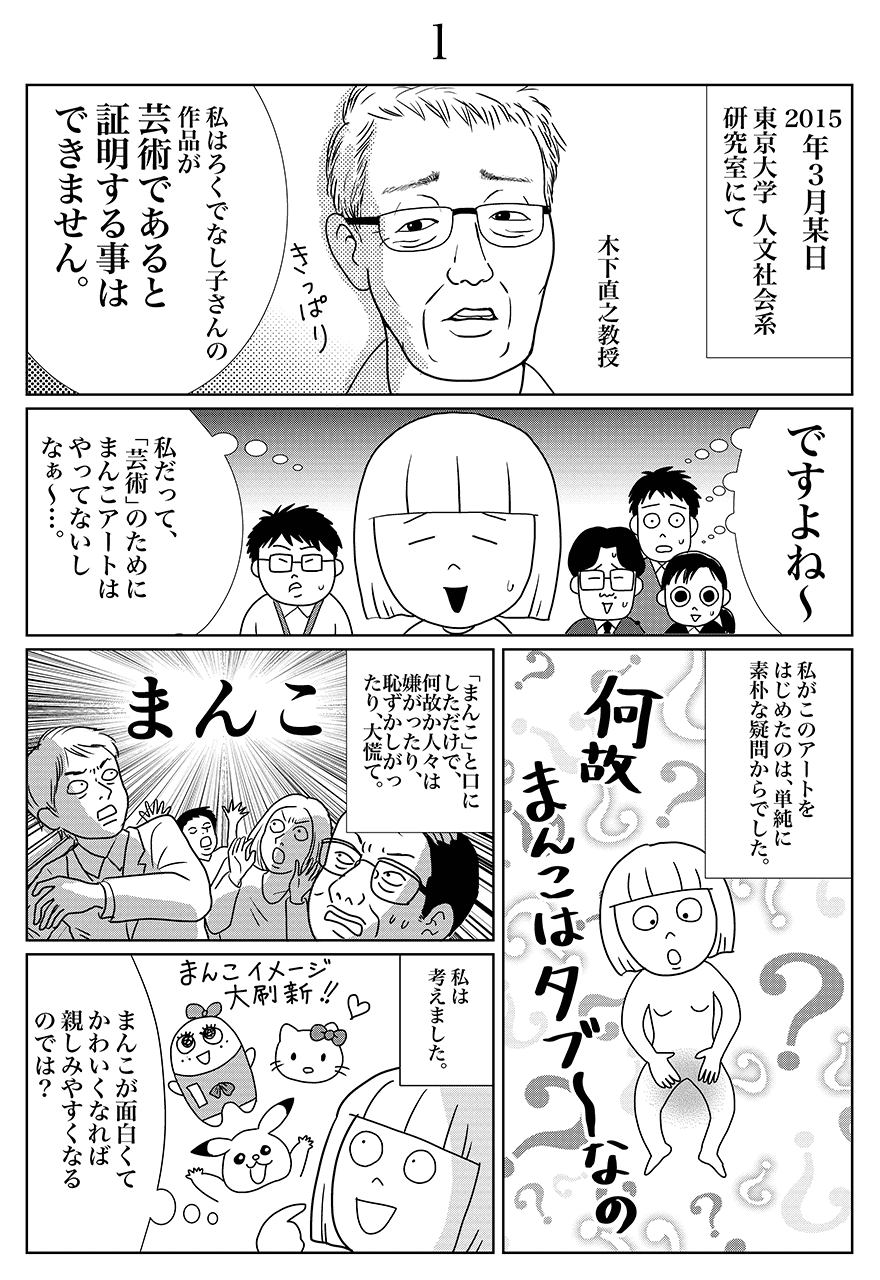

ろくでなし子

自称芸術家・マン画家・フェミニスト・表現の自由暴れん坊将軍

(クリックで拡大表示します。)